- 2025年4月12日

5月に訪れたい!東京都23区で開催される注目のイベント特集

5月に訪れたい!東京都23区で開催される注目のイベント特集 春の訪れを告げる5月、東京都23区では多彩なイベントが開催さ……

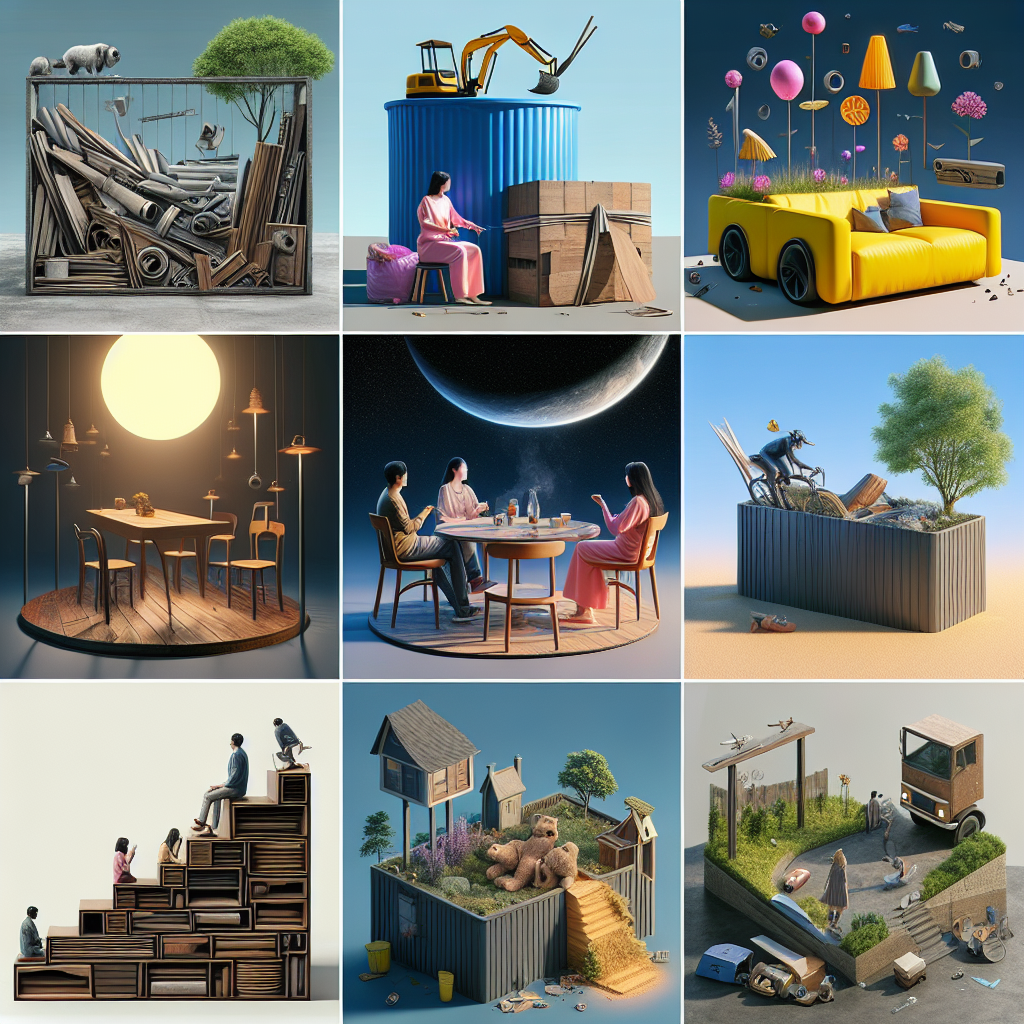

現代社会において、アップサイクルという言葉が持つ力はますます大きくなっています。捨てられるはずだったものに新たな命を吹き込むこの手法は、単なるリサイクルを超えて、私たちの生活に新しい価値観をもたらしています。アップサイクルは、環境問題への意識が高まる中で、持続可能な未来を形作るための重要な要素となっています。廃棄物を単なるゴミとしてではなく、次世代の製品として再評価するこのアプローチは、クリエイティビティと革新性の結晶と言えるでしょう。

このような背景のもと、アップサイクルの事例は世界中で驚くべき変身を遂げています。例えば、かつては廃棄されていた自動車のシートベルトが、耐水性に優れたスタイリッシュなバッグとして甦ったり、古い木材がアート作品や家具に生まれ変わったりしています。これらの事例は、単なる資源の再利用を超えて、新たな価値の創造に繋がっているのです。2023年には、アップサイクルの取り組みがさらに多様化し、様々な分野での応用が見られました。企業や個人、さらには研究機関が参加することで、アップサイクルは一部の流行を超え、社会全体としての動きとなっています。

特に注目すべきは、食品のアップサイクルです。食品廃棄物を新たな製品に変えることで、環境負荷を軽減しつつ、味覚や栄養価を高める取り組みが進んでいます。これにより、食品ロス削減とともに、農業や食品産業の新しいビジネスチャンスが生まれています。また、プラスチック廃棄物のアップサイクルも目を見張る進化を遂げています。廃棄漁網がカバンやアクセサリーとして再利用されるなど、海洋プラスチック問題への対策としても期待が寄せられています。

さらに、アップサイクルはSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献しています。特に目標12「つくる責任つかう責任」において、アップサイクルは資源の効率的な利用と廃棄削減を実現するための有力な手段として位置付けられています。サプライチェーンの透明性を高めるとともに、消費者に対しても持続可能な選択肢を提供することで、企業は新たな市場価値を創出しています。

これから紹介する「驚きの変身を遂げたプロジェクト10選」は、アップサイクルの可能性を最大限に引き出した例ばかりです。これらのプロジェクトは、単なる物質的な変化にとどまらず、社会的な意識の変革をも促しています。アップサイクルの事例を通じて、私たちはゴミを宝物に変える力を持っていることを再確認できるでしょう。さあ、次のページでは、その驚きのプロジェクトたちを詳しく見ていきましょう。

アップサイクルは、使われなくなったものや廃棄物に新たな価値を付け加え、再利用することで持続可能な社会を目指す取り組みです。リサイクルとは異なり、元の素材の特性を活かしつつ、さらに価値を高めることが目的です。ここでは、驚きの変身を遂げた10のアップサイクルプロジェクトをご紹介します。

ドイツのブランドが実施したこのプロジェクトは、不要になった自動車のシートベルトを利用して新たなバッグを製作。耐水性と耐久性のある素材を活かし、スタイリッシュなデザインを実現しました。このプロジェクトは、廃棄素材に新しい命を吹き込む好例です。

木工作家のcocochi氏は、材木店で捨てられるはずだった木材を利用して、カラフルなピアスを製作。レーザー加工によって生まれた木片に色付けを施し、木の温かみを活かしたユニークなアクセサリーを生み出しました。

日本各地で見られる空き家問題に対し、古民家をリノベーションして宿泊施設へと再生させるプロジェクトが進行中です。古い建物に新たな価値を与え、地域活性化にも貢献しています。

北海道で回収された廃棄漁網をペレットに加工し、新たなカバン製品に変えるプロジェクト。海洋プラスチックゴミ問題に対する解決策として、環境に優しい製品を提供しています。

業務用の穀物保存袋を再利用し、デザイン性豊かなファッションバッグを製作。このプロジェクトは、日常的な素材にクリエイティブな視点を加え、全く新しい製品へと変貌させています。

古新聞を再利用して高級壁紙を作り出すプロジェクトは、紙の質感を活かしつつ、インテリアに新たな魅力を提供しています。リサイクルを超えたアップサイクルの好例です。

使用済みタイヤをリサイクルし、モダンなデザインの家具として再生。耐久性とユニークなデザインを両立させ、一般家庭や商業施設での利用が広がっています。

古着を解体し、新しいデザインの衣服として再生するプロジェクトは、ファッション業界におけるアップサイクルの代表例です。環境負荷を軽減しつつ、トレンドを引き続きリードしています。

アーティストたちは廃プラスチックを素材にし、ユニークで美しいアート作品を生み出しています。この取り組みは、廃棄物の新たな可能性を示し、環境意識を高める一助となっています。

廃棄された家電製品の部品を再利用し、新しいガジェットを開発するプロジェクト。技術と創造性を駆使し、消費者に新たな選択肢を提供しています。

これらのプロジェクトは、アップサイクルが単なる再利用を超え、クリエイティブな発想で新たな価値を生み出すことを示しています。持続可能な社会構築への大きな一歩として、アップサイクルの可能性はますます広がっています。企業や個人レベルでの取り組みが進む中、私たち一人ひとりがアップサイクルの視点を日常に取り入れることで、より豊かな未来が築けるでしょう。

**Q1: アップサイクルとは何ですか?**

**A1:** アップサイクルとは、廃棄物や不用品を新たな付加価値を持つ製品へと生まれ変わらせる手法です。リサイクルと異なり、元の形状や特性を生かしつつ、新しい価値を創出します。例えば、自動車のシートベルトをバッグに変えるケースや、古い木材を使ったユニークなアクセサリーの製作などがあります。これにより、環境に配慮した持続可能な社会の実現に貢献します。

**Q2: アップサイクル事例の具体例を教えてください。**

**A2:** 世界中で多くのアップサイクルプロジェクトが実施されています。例えば、ドイツのブランドが自動車のシートベルトを耐水性のバッグに変えた事例があります。また、食品業界では廃棄されるはずの食材を新たな食品製品に変える取り組みも行われています。これらのプロジェクトは、廃棄物を資源として再利用し、環境負荷の低減に寄与しています。

**Q3: アップサイクルが注目される理由は何ですか?**

**A3:** アップサイクルは、環境問題への対応として注目されています。資源の浪費を防ぎ、廃棄物の削減を促進するため、持続可能な社会の実現に寄与します。また、アップサイクルは創造性を刺激し、ユニークな製品を生み出すことで消費者に新たな価値を提供します。さらに、SDGsの目標達成にも貢献する手法として評価されています。

**Q4: 個人でできるアップサイクルのアイデアはありますか?**

**A4:** 個人でも簡単に取り組めるアップサイクルのアイデアは多数あります。例えば、古いTシャツを切ってエコバッグにしたり、使用済みのガラス瓶を花瓶やランプにリメイクすることができます。また、古い家具を塗り直して新しいインテリアとして活用することも可能です。こうした取り組みは、創造性を発揮しつつ、資源を無駄にしない方法です。

**Q5: アップサイクルが企業にとって重要な理由とは?**

**A5:** 企業にとって、アップサイクルはサプライチェーンの透明性を高め、環境負荷を低減する方法として重要です。廃棄物を再利用することで、原料調達コストを削減し、消費エネルギーの節約にもつながります。さらに、企業はアップサイクル製品を通じて、消費者に対して持続可能なブランドイメージをアピールすることができます。

アップサイクルは、廃棄物の新しい価値を見出し、環境を守るための効果的な手段です。個人から企業まで、誰もが取り組めるこの手法は、持続可能な未来を築くための重要な鍵となるでしょう。

アップサイクルは、廃棄物や不要品に新たな価値を付加し、元の形を活かしながら全く新しい製品に生まれ変わらせる手法です。リサイクルとは異なり、素材の特性を最大限に活用し、環境への負荷を軽減する持続可能なアプローチとして注目されています。この記事では、世界中の創造的なアップサイクルプロジェクト10選をご紹介します。

例えば、ドイツのブランドが自動車のシートベルトを耐水性バッグに変換する事例や、北海道で集められた廃棄漁網を原料としてカバンを製造する取り組みが挙げられます。これらは単なるリサイクルに留まらず、元の素材を新たな形で活かし、価値を高めるプロセスです。また、食品廃棄物を利用した新しい製品の開発や、古い建物を宿泊施設に変えるリノベーションもアップサイクルの一環です。

アップサイクルは、SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の達成に向けた重要な手法であり、環境負荷の低減だけでなく、創造性を発揮する場としても機能します。企業から個人まで、さまざまな分野で実践される中、これからも多くの革新的な事例が生まれることでしょう。持続可能な未来を目指すために、アップサイクルは今後さらに重要な役割を果たすことが期待されています。

コメントを書く