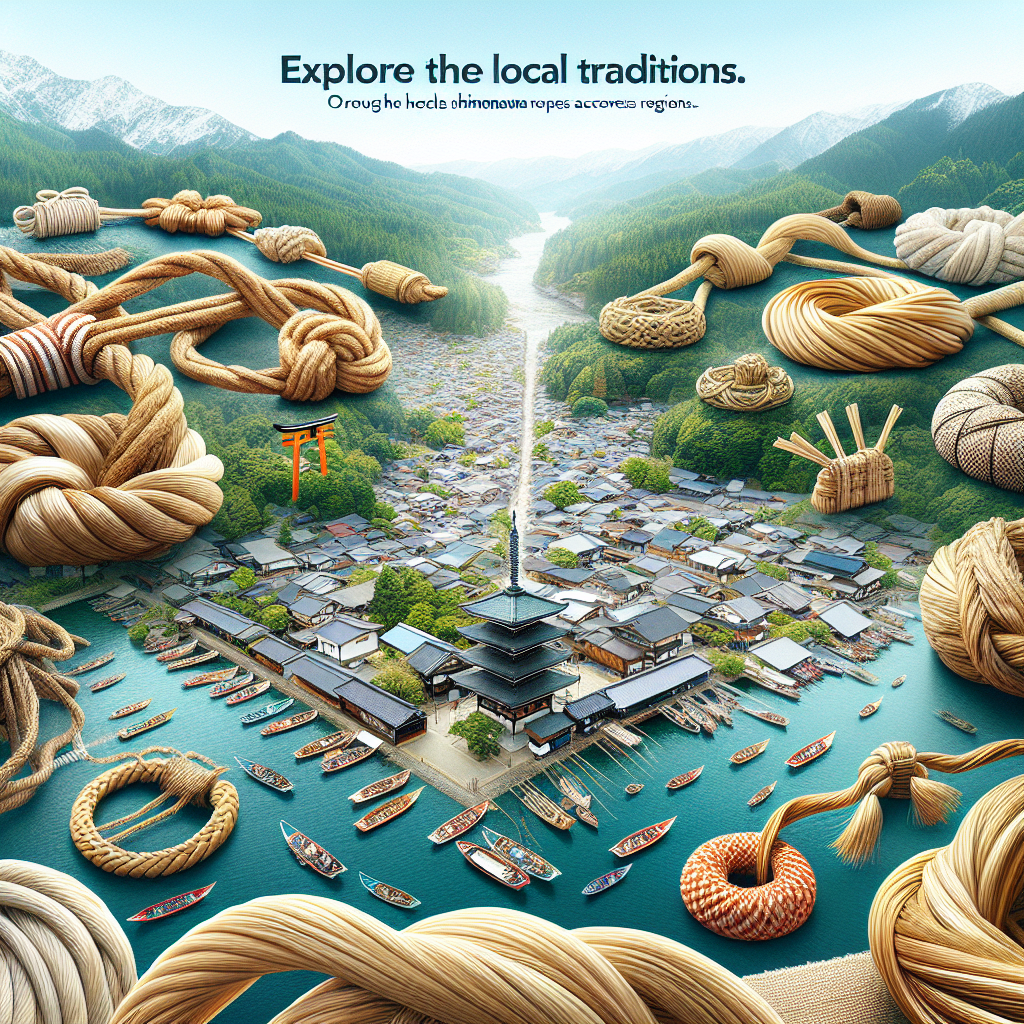

日本の各地を旅する中で、私たちはさまざまな文化や風習に触れることができます。その中でも特に興味深いのが、地域に根付いた風習や習慣です。これらは、過去から現在に至るまで、その地域に住む人々の生活や価値観を色濃く反映しています。例えば、正月という特別な時期には、全国各地で異なる風習が見られます。地域ごとに異なる「〆縄」の形や意味合いもその一例です。

〆縄は、日本の伝統的な正月飾りの一つで、その地域の文化や信仰を象徴しています。一般には神聖な場所を示すものとされ、神々を迎えるための準備として重要な役割を果たしています。しかし、その形状や飾りつけの方法は地域によって大きく異なります。たとえば、ある地域では稲わらを使ってシンプルな形状を保っているのに対し、別の地域では華やかな装飾が施されることもあります。これらの違いは、その土地の歴史や自然環境、そして文化的背景に深く根ざしています。

地域に根付く風習としての〆縄は、単なる装飾品や伝統的なアイテムではなく、その地域に住む人々の心のつながりを象徴しています。このつながりは、世代を超えて受け継がれ、地域社会のアイデンティティを形成しています。たとえば、ある地域では、〆縄作りが村全体の年末行事として行われ、共同作業を通じて地域の絆が深まります。また、地域の若者たちが伝統を学ぶ場としても機能しています。

このような風習は、現代においても大切に守られています。地域ごとのユニークな〆縄の違いを知ることで、その土地の人々の価値観や生活様式を深く理解することができます。それはまた、異なる文化への理解を深める手助けとなり、私たちが多様な価値観を尊重し合う社会を築くための一歩となります。

本記事では、日本各地に伝わるユニークな〆縄の違いを探求し、その背景や意味を解説します。なぜそれらが長年にわたり人々に愛され続けているのか、そして現代においてどのように受け継がれているのかを考察します。これらの風習を通じて、私たちは地域文化の豊かさとその持続可能性について再認識することができるでしょう。ぜひ、次のセクションで詳細をお楽しみください。

日本は多様な文化と伝統が息づく国であり、その中でもお正月を迎える風習は地域ごとに様々な形をとっています。今回は、特に地域に根付く「〆縄(しめなわ)」のユニークな違いに焦点を当ててみましょう。〆縄は、神聖な場所を示し、災いを防ぐために用いられる装飾品であり、日本の神道文化において重要な役割を果たしています。

1. 〆縄の基本的な役割と意味

〆縄は通常、神社や神棚、家の出入り口などに飾られ、神聖な空間を示すために用いられます。縄には稲わらが使われ、編み込まれた形状が特徴です。一般的に、〆縄は新年を迎える際に飾られ、神様を迎え入れるための準備として、また邪気を払う役割を担います。

2. 地域ごとの〆縄の種類と特徴

# 東北地方

東北地方では、〆縄に「藁人形」や「紙垂(しで)」と呼ばれる紙製の飾りを加えることが一般的です。特に、青森県では、〆縄に「りんご」が飾られることがあり、これは地域の特産品を神様への献上品とする意味合いがあります。また、岩手県の一部地域では非常に大きな〆縄を飾り、村全体を囲むように設置することで、地域全体を守るという風習があります。

# 関東地方

関東地方では、〆縄に「橙(だいだい)」や「昆布」、「裏白(うらじろ)」と呼ばれるシダの葉を飾ることが一般的です。これらの飾りは、それぞれ「代々(橙)」の繁栄、「喜ぶ(昆布)」、「長寿(裏白)」を象徴しており、縁起の良いものとされています。また、神奈川県の一部地域では、一風変わった「〆飾り」として、竹を使ったものも見られます。

# 中部地方

中部地方では、「御神木」としての意味合いを強調するために、〆縄に「杉の葉」や「松の枝」を使用することがあります。特に、長野県では、〆縄に「御柱(おんばしら)」と呼ばれる大木を使用することがあり、これは大自然の力を神聖視する文化を反映しています。

# 四国地方

四国地方では、〆縄に「柑橘類」や「干し海老」を飾ることが一般的です。愛媛県では、特産の「みかん」を取り入れた〆縄が見られ、豊作と家庭の繁栄を願う意味が込められています。香川県では、〆縄に「お遍路(おへんろ)」と関連の深い「杖」を添えることもあり、旅の無事を祈る風習を持ちます。

# 九州地方

九州地方では、〆縄に「米俵」や「稲穂」を飾ることが特徴です。特に、熊本県では、稲作文化が色濃く反映されており、収穫への感謝と翌年の豊作を祈願する意味があります。また、鹿児島県では、「さつまいも」を用いた飾りが見られ、地域独自の農産物を大切にする姿勢が表れています。

3. 〆縄に込められた地域の想い

〆縄に関する風習は、地域の特産物や文化、さらにはその土地の人々の信仰心を色濃く反映しています。これらの違いは、ただの装飾としてではなく、地域の人々が大切に守り伝えてきた「想い」を象徴しているのです。

4. 現代における〆縄の役割

現代社会においても、〆縄の風習は大切にされ続けています。地域ごとの特色を活かした〆縄作りは、地域活性化にも一役買っています。多くの地域では、地元の人々が集まり、伝統的な製法を学びながら〆縄を作成するワークショップが行われており、地域の文化を次世代に伝える重要な役割を担っています。

まとめ

日本各地の〆縄は、単なる正月飾りを超えて、その土地の文化や歴史、信仰を色濃く反映した重要な文化財です。地域ごとに異なる〆縄の飾り方や意味を知ることで、日本の文化の多様性と深さを改めて感じることができるでしょう。これからも、こうした伝統が大切に受け継がれていくことを願います。

Q1: なぜ地域ごとに〆縄の違いがあるのでしょうか?

**A1:** 日本各地で見られる〆縄の違いは、その地域特有の文化や風習が反映されています。〆縄は神聖な空間を示す役割を持ち、地域の気候、自然環境、歴史、宗教的影響などによって形状や素材が異なります。例えば、海の近くの地域では、海藻を用いた〆縄が見られることがありますし、農村地帯では稲わらを使ったものが一般的です。これにより、地域のアイデンティティが強調され、地域住民の結束を深める役割を果たしています。

Q2: 〆縄の飾り方にも地域差がありますか?

**A2:** はい、〆縄の飾り方にも地域差があります。例えば、東日本では〆縄を左から右に取り付けるのが一般的ですが、西日本では逆に右から左に飾ることが多いです。また、飾る時期や取り外す時期も地域によって異なることがあります。通常、お正月の期間に飾られますが、地域の行事や風習に応じてその期間が変わることもあります。これらの違いは、地域ごとの宗教的背景や歴史的経緯に由来しています。

Q3: 日本のお正月にはどのようなユニークな風習がありますか?

**A3:** 日本のお正月には地域ごとに多様な風習があります。例えば、「餅なし正月」という風習を持つ地域では、正月に餅を食べずに芋類を食べる習慣があります。また、正月の飾り付けや料理も地域ごとに異なります。北海道では鮭を使った料理が多く、新潟では「のっぺい汁」という特有の汁物が食べられます。このような風習は、その地域の歴史や地理的背景を反映しており、地域の文化を理解するための手がかりとなります。

Q4: 〆縄はどのように作られ、維持されているのですか?

**A4:** 〆縄は通常、藁や紙垂(しで)などの自然素材を使って作られます。地元の職人やボランティアが伝統的な技法を用いて編み上げます。近年では、地域の祭りやイベントで〆縄作りのワークショップが開催されることもあり、地元の子供たちや観光客が参加することで、その技術と文化が次世代に受け継がれています。これにより、地域社会のアイデンティティが守られ、地域の文化が生き続けています。

Q5: 地域ごとの祭りで〆縄がどのように使われているのか教えてください。

**A5:** 地域ごとの祭りでは、〆縄が神聖な空間の設定や結界として使用されることが多いです。例えば、秋田県では「なまはげ」という行事で、家の入口に〆縄を飾り、悪霊を追い払う役割を果たしています。また、愛知県の「山車まつり」では、山車や神輿の装飾に〆縄が用いられることがあります。これらの祭りや行事は、地域の歴史や信仰に深く根ざしており、地域の独自性を強調する要素となっています。

日本の各地域には、古くからの風習や習慣が数多く存在し、その中でもユニークな〆縄の違いが際立っています。〆縄は神聖な場所を示し、悪霊を遠ざける役割を果たすとされる伝統的な飾りですが、その形状や装飾、設置方法は地域ごとに異なります。たとえば、東北地方では大きくて太い〆縄が特徴で、豊作や平和を祈願するために使われます。一方、関西地方では、細長い〆縄が主流で、家庭の入口や神棚に飾られます。これらの違いは、その地域の歴史や文化、生活様式を反映しており、地域住民の価値観が色濃く反映されています。さらに、これらの風習は世代を超えて受け継がれ、地域社会のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。各地で行われる祭りや行事でも、独特の〆縄が用いられ、地域ごとの特色が際立っています。このように、日本各地の風習や習慣を知ることで、その地域の文化的背景や人々の暮らしをより深く理解することができます。地域に根付く風習の違いを知ることは、日本文化の多様性を再認識する良い機会となるでしょう。

コメントを書く